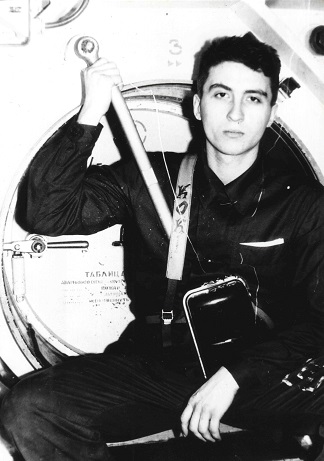

30 июля в стране будут поздравлять и чтить всех, кто служит или когда-либо служил на флоте. Морские пехотинцы, спасатели, бойцы подводного спецназа считают этот праздник своим, как и подводники, служба которых – одна из самых сложных в мире. Книги и фильмы нередко романтизируют жизнь подводников, но большинство людей понятия не имеют, с чем они сталкиваются. О дальних походах читателям «Вечернему Барнаулу» рассказал главстаршина Николай Буханевич, на счету которого три автономных похода на ракетно-торпедном минном крейсере третьего поколения проекта 671РТМ (К) «Щука».

«Карась» и «кокша»

К моменту призыва на срочную службу у Николая Буханевича уже была профессия повара второго разряда, которую получил на учебно-производственном комбинате школы № 124. Готовить любил с детства, поэтому и выбрал такую специализацию, тем более, преподаватель часто рассказывала, какие перспективы в будущем открываются перед талантливыми поварами-мужчинами. Хотел попасть в морскую пехоту, но поварские навыки привели в подводники.

Учебку проходил в Калининградской области. Учили жестко, был такой предмет, как борьба за живучесть: когда в отсеке макета корабля пробивают отверстие, через которое быстро поступает вода, и чтобы в ней не захлебнуться, нужно быстро заделать пробоину. Не раз и не два новобранцы «тонули», то есть всплывали к потолку, чтобы набрать воздуха, пока не научились работать в команде и четко понимать, что и в какой последовательности делать.

— В ноябре 1991 года я получил распределение на Северный флот в 33 дивизию подводных лодок, где рядом базировалась атомная подлодка «Комсомолец», затонувшая в 1989 году у острова Медвежий, – продолжает Николай. – А уже в январе 1992 года в составе экипажа офицера Генералова ушел в первую автономку на 80 дней в район Баренцева и Норвежского морей.

На флоте существует своеобразный ранжир, соответствующий сроку службы, на смешные прозвища никто не обижается. Например, первогодка на флоте зовут «карась», до полутора лет – это «борзый карась», после полутора лет — «полторашник», после двух лет – «подгодок», два с половиной — «годок» или «дед», после приказа об увольнении — гражданский. Николай к тому же был самым младшим по возрасту и навыкам на камбузе, поэтому стал даже не «коком», а «кокшей», то есть младшим помощником.

— Посвящение в моряки проходит в центральном отсеке, офицеры берут 50 граммов морской воды, наливают ее в плафон и хотя бы один глоток матрос должен сделать, — вспоминает Николай Буханевич.

Зарядка на камбузе

Глубина погружения ракетно-торпедного минного крейсера третьего поколения проекта «Щука» составляет 100-120 метров, максимальная – 300 метров, кондиционеры работают постоянно, вроде бы и воздух хороший, но быстро двигаться экипажу всё равно сложно.

Каждая автономка — это три месяца в замкнутом пространстве, — 107 человек на борту.

— Я выходил только в ночную смену, чтобы сделать заготовки на следующий день: разделать мясо, выпечь хлеб, сварить компот и т. д. Днем спал, в свободное время можно было смотреть фильмы на кассетах в кают-компании, слушать музыку на плеере. Какие-то силовые упражнения, типа подтягивания, отжимания, не получались — начиналась сильная одышка. Поэтому вся физкультура у сослуживцев состояла из хождения по кают-компании взад-вперед, а это всего 12 метров в длину. Никто не отменял тренировки по отработке базовых навыков по ликвидации пожара, пробоины, течи. На случай ЧП служащие камбуза прикомандировывались к медицинскому отсеку, навыки оказания первой помощи мы знали.

У каждого матроса на поясе крепится ПДА — персональный дыхательный аппарат, он рассчитан на 20-25 минут дыхания, чтобы добраться до штангового дыхательного аппарата. Есть ещё и индивидуальный дыхательный аппарат, с которым можно выходить за борт при экстренных случаях.

Моря, как такового Николай, не видел. Периодически подлодка поднималась на перископную глубину на сеанс связи либо для выброса передвижной антенны, но обязательно ночью. У каждого свой участок службы, иллюминаторов в кубриках нет, так что любоваться красотами подводного мира не довелось.

Памяти «Комсомольца»

— Я был в автономке три раза, это больше девяти месяцев под водой, — рассказывает Николай. — Маршрут примерно одинаковый, у нас существовала традиция: когда возвращались домой, в районе гибели подлодки «Комсомолец» во всех каютах объявляли минуту молчания в память о погибших членах экипажа. Каждый из нас понимал, что опасность на атомных стратегических подводных лодках представляют не столько реакторы, сколько запас ядерных ракет на борту, которые теоретически способны стереть с лица земли несколько крупных городов. Никому не нужно было объяснять, что поговорка, куда ты денешься с подводной лодки – это не мем, а действительность, и вести себя нужно соответственно, не провоцируя товарища на выяснение отношений. Как-то захотелось нам накормить экипаж по-домашнему, и мы всей сменой лепили пельмени — за ночь сделали две с половиной тысячи штук, чтобы по 20-25 хватило каждому. Народ был счастлив, пусть наша стряпня и была не такой аккуратной, как дома делает мама или жена. Если вы думаете, что после такого трудового подвига я больше не ем пельменей, напрасно…

Последний год из трех Николай Буханевич служил уже по контракту, и в третью автономку пошел в звании главстаршины, у которого в подчинении были и «коки», и «кокши».

— По окончании контракта мне предлагали служебную квартиру и учебу в школе мичманов, но решил, что трех дальних походов в моей жизни более, чем достаточно, — сказал Николай. — Ведь не даром после каждого похода положен отпуск 80 суток, просто так на ужин все члены экипажа получают 50 грамм красного вина и 30 — шоколада. Свое отслужил, и домой, воспитывать сына. Но каждый год, как общественная организация ветеранов флота собирает нас на встречу в конце июля, прихожу обязательно — бывших моряков не бывает.

Так как подводники неделями не видят белого света, чтобы предотвратить депрессию, на атомных подлодках монтируют цикличное освещение, которое моделирует смену дня и ночи. Причём для улучшения психического состояния моряков применяют разноцветное освещение.