Выставка Александра Потапова «Гляжу в будущее с надеждой» работает в художественном музее (ул. Горького, 16) до конца февраля.

Фото Натальи Катренко

Фото Натальи Катренко

Игра с судьбой

- Александр Никитович, было время, когда свои работы вы подписывали странным псевдонимом Тунгус Черемховский. Откуда это необычное сочетание слов?

- Черемхово – это город в Иркутской области, в котором я родился. Ну а Тунгус – производное от топонимов, распространенных на моей родине. Обычно псевдонимами я пользуюсь нечасто, когда хочу подчеркнуть обретение нового себя.

- Как вы оказались в Барнауле? Известно, что некоторое время вы работали в Иркутске, Новочеркасске, Братске.

- По окончании Иркутского училища искусств я уехал работать в Братск, где мне выделили квартиру. И вот тружусь там себе при местном ДК и однажды от одной из сотрудниц узнаю, что ее брату срочно требуется перебраться в Братск из Барнаула. И тут я вспомнил, что был на Алтае с другом в 19 лет и мне там очень понравилось. Тогда я возьми и реши сыграть с судьбой предложил свою квартиру в обмен на квартиру этого брата и в 1972 году уехал в Барнаул. Поначалу думал устроиться на какой-нибудь завод, но меня неожиданно взяли на Алтайский творческо-производственный комбинат Художественного фонда РСФСР, который на тот момент возглавлял Фёдор Торхов. Сотрудники этих мастерских участвовали в оформлении учреждений, домов и улиц, в том числе и ВДНХ, делали мозаики, вывески, плакаты, портреты по праздникам. А когда фонд распался, я остался в Союзе художников, от которого в 1980 году получил просторную мастерскую на Павловском тракте.

- На персональной выставке, которая открылась накануне вашего юбилея в художественном музее, есть интересный уголок. Там вы в одном месте собрали целый ворох небольших зарисовок, отражающих самые интересные события вашей жизни. Что это за подборка?

- Это занятные истории обо мне, выраженные в рисунке. За мою жизнь их наберется с полсотни. Вот я в Иркутске со свободным дипломом на руках гляжу на памятник Ленину и думаю – куда бы мне податься. В итоге я решил поехать туда, куда вождь показывает рукой – на север, в Братск (честно, так и было). Вот я вместе с самолетом, летящим в Красноярск, падаю прямо в сибирские степи. К счастью, пилоту тогда удалось предотвратить крушение и в экстремальных условиях посадить самолет. А на рисунке с подписью «Должок» я изобразил знаменитого поэта Евгения Евтушенко, которому я одолжил немного денег. Его я повстречал в Иркутске на крыльце училища искусств (в тот момент как раз вышла из печати книга Евтушенко «Братская ГЭС»), и поэт искал, у кого можно занять трешку. На тот момент я был человеком работающим, а значит, при деньгах. Вот я и дал ему пять рублей – все, что в кошельке было. Больше мы не встречались. На другом листочке можно увидеть Фиделя Кастро, который вместе с Хрущёвым в 1963 году возвращался с Байкала. Я был случайным свидетелем и этого визита. А тут изображен известный драматург Владимир Гуркин, чье детство, кстати, прошло в моем родном городе Черемхово. С ним меня познакомили в одном из театров задолго до его знаменитой пьесы «Любовь и голуби». Была история, связанная с выставкой 1995 года в Барнаульском аэропорту, когда одна из моих картин понравилась Виктору Черномырдину и мне передали за нее миллион рублей (правда, булка хлеба тогда стоила 500 рублей).

Одна из персональных выставок Александра Потапова прошла в Токио. В столице Японии Александр Никитович оказался по туристической путевке, прихватив с собой в поездку свернутые в рулон листы. А работу из цикла «Сибирская свадьба» художник передал в Королевский дворец в Стокгольме во время своей поездки в Швецию.

Фото Натальи Катренко

Нехудожественные помазульки

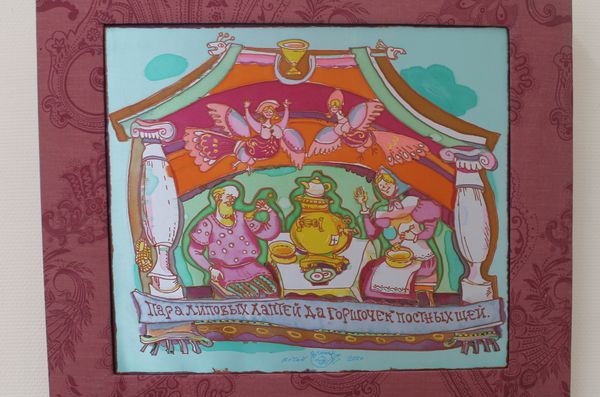

- А когда вы заинтересовались лубком – разновидностью печатной графики, в которой картинка всегда сопровождается текстом? Это сегодня данный вид искусства считается самобытным, образным, но ведь было время, когда лубок запрещали?

- Да, были времена, когда к лубку относились весьма настороженно. Ведь этот вид искусства считался народным, низовым, с его помощью рубили правду-матку по отношению не только к односельчанам, но и к политикам, к церковнослужителям. Лично меня, помимо рисунка, всегда притягивало меткое словцо от народа. Им я напитался еще в детстве, благодаря моей бабушке Варваре Михайловне, прибывшей в Сибирь с Орловщины, у нее на каждый случай была своя присказка. Я же заинтересовался лубком еще во время учебы в Иркутском училище искусств. Причем началось все с плаката – искусства, в котором, помимо изображения, тоже содержится текст. Потихоньку я пописывал свои картинки, но по-настоящему увлекся этим видом искусства после того, как побывал на подмосковной творческой даче «Челюскинская», где познакомился с интересным художником, основоположником современного лубка Виктором Пензиным. Он помог увидеть в лубке неохваченные горизонты. И теперь для меня этот вид искусства – не просто нечто забавное, самобытное, а что-то вроде терапии. Ведь даже если кто-то сделал гадость, эти картинки способны согреть, изменить настрой, превратить весь негатив в забавную историю.

- А есть ли логическое продолжение у лубка в современном искусстве?

- Сколько угодно! Это и искусство плаката, в частности, «Окна РОСТА», в которых активно участвовал Владимир Маяковский, и творчество тех же питерских «Митьков», к тому же считается, что лубочное искусство лежит в основе русского авангарда.

- Но почему-то именно за лубочными картинками закрепилось понятие «примитивного искусства»…

- Долгое время лубок не воспринимался ни искусствоведами, ни авторитетными художниками. Эти картинки называли помазульками, созданными с нарушением всех художественных норм и правил. В итоге уже в дореволюционный период лубочные картинки практически выродились. Но со временем все же нашлись люди, воспринимающие лубок как настоящее искусство, ценность которого столь же велика, как и ценность народного творчества. Только посмотрите: элементы лубка можно обнаружить в наследии Палеха, Полховского Майдана. Сегодня же, по подсчетам Виктора Пензина, в нашей стране насчитывается около 120 мастеров-лубочников. Среди них есть и именитые художники вроде Александра Муравьёва – члена-корреспондента Российской академии художеств. В Барнауле мне известен Евгений Югаткин – сын художника Алексея Югаткина. Но есть один художник, который хоть и не имел отношения к лубку, но все же часто использовал принципы народной гравюры в своем творчестве – это Иероним Босх, в работах которого меня восхищает невероятная образность и присущая только этому мастеру сумасшедшинка.

Михаил Шишин, искусствовед, действительный член Российской академии художеств: «Художников такого масштаба, столь ярких мастеров лубка, как Александр Потапов, сегодня не встретишь от Урала до Камчатки. Он уникален, а значит, своим творчеством он представляет не только Алтай. Вообще, лубок – один из сложнейших видов искусства. И прежде всего потому, что в нем используется условный язык, на который переведены все впечатления от действительности. К тому же лубок предполагает органичное соединение текста и изображения, то есть некую двойную эстетику, соблюсти которую довольно сложно. Александр Потапов справляется с этим блестяще. Убежден, что сегодня нужно рассмотреть вопрос об издании альбома работ художника с несброшюрованными листами – затем, чтобы в школах или библиотеках края можно было провести выставку, посвященную русским изобразительным и словесным традициям».