Алтайский государственный университет активно развивает проекты, которые вызовут интерес и у гостей нашего региона, и у местных любителей путешествий по нему. Один уже могут пользоваться все желающие, другой находится в разработке.

Главное направление

Если вы путешествуете по Алтайскому краю и у вас есть смартфон, рекомендую вам установить на него приложение «Чуйский тракт». Это одна из разработок сотрудников АлтГУ, которая уже прошла проверку в прошлом году. Причём, как говорит проректор по научному и инновационному развитию вуза Александр Дунец, среди тестировщиков были и профессиональные экскурсоводы, приезжавшие в Барнаул на съезд. У них замечаний не возникло.

Проект «Чуйский тракт — туристский меридиан Сибири» появился после анализа турпотока в наш регион и запросов гостей. Туристы из всех регионов Сибири, хоть из Томска, хоть из Кемерова, хоть из других городов, посещая Алтайский край или Республику Алтай, так или иначе выезжают на Чуйский тракт — это основная ось, с которой потом они уезжают в сторону Белокурихи, Телецкого озера и так далее.

— Но в имевшихся путеводителях, хоть бумажных, хоть электронных, было не так уж много информации о конкретных локациях. Да, много говорится в целом о регионе, о жителях, природе, но мне, как доктору географических наук, было интересно, что находится конкретно в той точке, где я нахожусь, а не о горе Белухе, которая в сотнях километров, — рассказывает Александр Дунец.

Так возникла идея мобильного приложения, которую Дунец представил в Российском географическом обществе, в комиссию по развитию туризма которого входил Александр Николаевич. РГО финансово поддержало проект.

Для широкой аудитории

В разработке приложения участвовала большая команда, причём из различных сфер: и географы с историками, определявшие объекты, и то, что о них сказать, и айтишники, взявшие на себя техническую часть, и дизайнеры, разрабатывавшие внешний вид и логотип, — им в итоге стала подкова как отсылка к памятнику, установленному у Музея Чуйского тракта в Бийске. Подключились и специалисты Республики Алтай и Новосибирской области: как оказалось, там тоже не особо представляли, чем примечательна дорога от Бердска до «Граней Алтая» и о каких локациях там можно рассказать.

По сути, приложение «Чуйский тракт» — это своего рода всем известный «2ГИС», только ведёт он не по городу, а по конкретной дороге. При этом создатели приложения не стали использовать «гисовскую» платформу, а разработали свою.

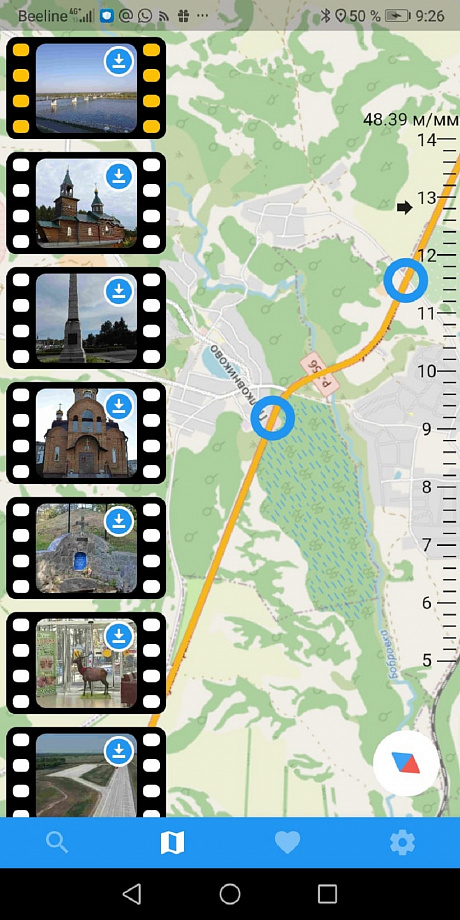

На протяжении всей магистрали в приложении расставлены точки, всего их 150, сопровождаемые рассказом о той или иной достопримечательности. Геолокация определяет местонахождение пользователя, так что он может оперативно посмотреть, что есть интересного на том участке Чуйского тракта, где он находится, и что можно увидеть, если съехать с него на три-пять километров в сторону. Ближайшая к вам достопримечательность обведена жёлтым цветом. Если открыть приложение в Барнауле, то в нём так обозначается Новый мост — это единственная точка краевой столицы, которая занесена в программу, все-таки она не про город, а про дорогу. Чтобы всё это зафиксировать и снабдить иллюстрациями, пришлось намотать немало километров по тракту и окрестностям, выбирая место съёмки и ожидая подходящую погоду.

— О некоторых примечательных объектах написано много, о других можно найти минимум информации, поэтому при подготовке приходилось долго её искать. Ряд данных пришлось актуализировать. Например, в путеводителях указывается про музей в селе Шебалино и памятник — бывший дом купца. А по факту музей перенесли в другое место, а дом в разрушенном виде, — рассказывает Дунец.

Как говорит Александр Николаевич, много споров возникало при написании сопроводительных текстов: как подавать информацию, для какой аудитории, чтобы это было не сугубо научно, но и не уходило в попсу. В итоге постарались найти золотую середину, чтобы данные были интересны и обычным семейным путешественникам, ищущим место для фотографии, и тем, кто интересуется историей. В итоге любопытных данных в электронном путеводителе очень много, причём не только про популярные места вроде Сросток или подвесного моста в селе Иня, но и малоизвестная информация об истории села Баюновские Ключи или участка Чуйского тракта около комплекса «Облепиха», который может быть использован как взлётно-посадочная полоса.

— В приложение мы внесли данные не только о нынешнем Чуйском тракте, но и его исторических участках через сёла Алтайское и Чергу, а также, на перспективу, о тех местах, через которые может пройти Чуйский тракт-2, о котором много говорят. Так что о достопримечательностях Белокурихи, Солонешенского района, Денисовой пещере информация тоже есть.

Приложение «Чуйский тракт» доступно для платформ Android и iOS. Правда, при установке на первой могут возникнуть проблемы, в этом случае путеводитель можно установить с сайта turtrakt.asu.ru.

Свидетели времен

Ещё одна группа учёных классического вуза в рамках программы «Приоритет 2030» сейчас занимается разработкой другого проекта, связанного с легендарной магистралью web-ГИС системы «Археологическое наследие Чуйского тракта».

— Сейчас все едут на Алтай за древней историей, археологией, но большинство людей даже не представляют, с чем они сталкиваются. Наша задача — создать информационный ресурс, в котором будут отражены основные памятники археологии, сосредоточенные вдоль главной туристической транспортной артерии региона. На всём протяжении Чуйского тракта мы выбрали набор опорных пунктов, которые находятся в непосредственной близости. Например, малоизвестные широкому кругу памятники долины реки Юстыд в Кош-Агачском районе или, наоборот, знаменитый комплекс возле села Сростки, курганные могильники Туекта и Башадар в Онгудайском районе, — рассказал руководитель проекта, заведующий лабораторией археологии и этнографии Южной Сибири Института археологии и этнографии СО РАН и Алтайского государственного университета Дмитрий Папин.

В основу проекта легли научные исследования древнего прошлого Большого Алтая, собранные учёными АлтГУ за последние полвека. Кроме того, специалисты провели фотофиксацию объектов с помощью беспилотников, выполнили фотограмметрическую обработку и тематическое дешифрирование снимков.

Пользователю web-ГИС-системы будет доступен обзор объектов с подробным описанием, научными и интерактивными данными, а также координатами, пользоваться ею смогут как простые туристы, так и менеджеры и гиды.