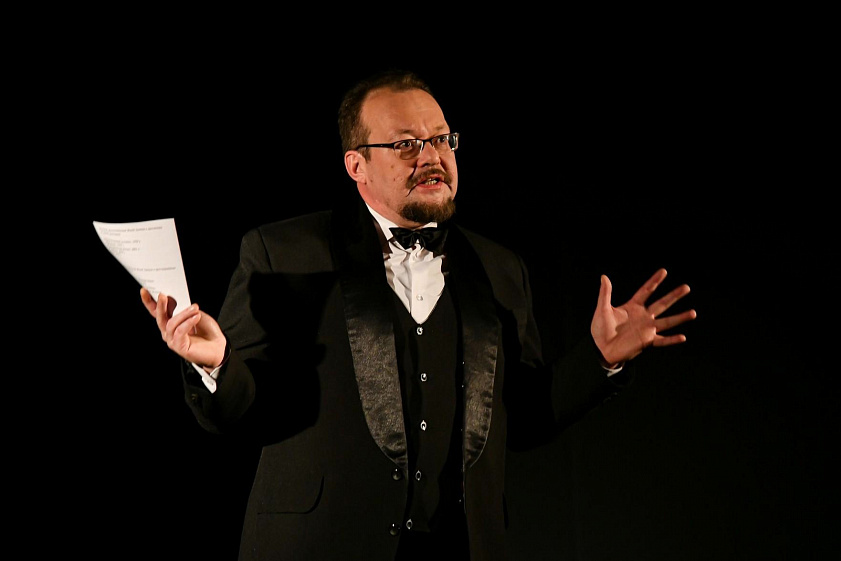

В Музыкальном театре продолжается просветительский проект, автор и ведущий которого – артист и руководитель литературно-драматургической части Илья Зуев. И если для зрителей такие встречи — возможность узнать малоизвестные факты о музыкальном мире, то для участников проекта — это творческий ресурс, ведь материал, за который берутся артисты, редко звучит с театральной сцены.

От Вертинского до R&B

Просветительский проект действует в Музыкальном театре уже третий сезон. В афише он обозначен как концерт-лекция, в которой яркой иллюстрацией к рассказам ведущего всегда является музыка. Подобный формат давно прижился в столичных театрах: похожий проект действует в «Геликон-опере», известны радио- и телепередачи на эту тему от музыковеда и популяризатора классической музыки Артёма Варгафтика, который не раз выступал со своими просветительскими программами на сцене Государственной филармонии Алтайского края. Но в Музыкальном театре решили пойти своим путём и сформировали программу, которая не только охватывает все известные музыкальные жанры, но и поднимает темы, волнующие современного человека. К примеру, на этот раз обсуждалось влияние на искусство нейросетей. Причем доказать, что искусственному интеллекту пока не под силу состязаться с человеческим гением, Илья Зуев решил через мистику.

— Для наглядности мы взяли знаменитые строчки арии Германа «Что наша жизнь? Игра!» из оперы Чайковского «Пиковая дама», – пояснил Илья Николаевич. — И разложили его с помощью нейросетей на разные музыкальные жанры: прокрутили текст в стиле R&B, оперетты или под Александра Вертинского. Неслучайно концерт-лекцию было решено назвать «Пиковая дама. Нейровзгляд на мистику в музыке».

Получилось довольно интересно, однако, чтобы лучше понять мистическое в музыке, было решено обратиться к первоисточнику — опере «Пиковая дама», написанной Чайковским в 1890 году.

Непостижимые эмоции

Как заверил автор программы, между повестью Пушкина и либретто, сочиненным родным братом композитора Модестом Чайковским, — большая разница. Поэтому, если кто-то захочет понять пушкинский сюжет, прослушав оперу, или постичь замысел Чайковского через текст первоисточника, то у него ничего не получится. И написание имени главного героя — у Пушкина: Германн, у Чайковского: Герман — словно олицетворяет эту разницу.

— Если говорить про искусственный интеллект, то, как выяснилось, он обучается на материалах, порожденных им же самим, — пояснил ведущий. — И в этом смысле по отношению к искусству он выглядит не столь зловеще, как его представляют. Только представьте: музыку нейросеть пишет на основе аналогий и статистических данных — под Штрауса, Брамса или Баха. Но все это программа создаёт без вдохновения, к тому же признаётся, что, будучи запрограммированной на ответ, она, не зная темы, может выдать результат даже в том случае, когда он неточный или вовсе неправильный. Поэтому сгенерировать музыку Чайковского она не сможет, ведь искусственный интеллект не умеет грустить, выражать эмоции, он может только имитировать человеческие чувства.

Но что интересно, рассуждая о мистике, искусственный интеллект приводит в пример оперу «Пиковая дама», написанную Чайковским за 44 дня. Этот материал ему настолько понравился, что композитор решил переработать его под себя. В итоге получила опера —бушующий поток роковых страстей, который привел в финале к трем смертям.

— Сегодня нейросети не подвластна природа эмоций, — считает Илья Николаевич. — Всё равно всё самое достойное, что было создано композиторами, так или иначе остаётся в истории. К примеру, в своё время довольно громко вела себя группа критиков, которые ругали братьев Чайковских за либретто, стихи, музыку. Где эти критики сегодня? Публика даже не знает их имён.

Все вопросы сняты

Каждый номер лекции-концерта был не только иллюстрацией к той или иной мысли ведущего, но и отдельным номером, сценически продуманным.

— Наши первые концерты-лекции были посвящены таким музыкально-театральным жанрам, как оперетта и опера, — отметил Илья Зуев. — Но сразу стало понятно, что это неисчерпаемые темы, которые за полуторачасовую встречу сложно охватить. В итоге мы решили сконцентрироваться сначала на музыкальных эпохах, начиная с барокко, но потом стали акцентировать внимание публики на актуальных темах, таких как нейросеть.

Эти программы полезны не только для зрителей, но и для самих артистов, которым далеко не часто выпадает счастье петь классический материал. К примеру, в рамках концерта состоялась барнаульская премьера — в нашем городе впервые прозвучал фрагмент из оперы «Трильби» Александра Юрасовского — «Монолог Свенгали» в исполнении Сергея Автоманова. Кроме того, в этот день на сцену вышли концертмейстер Даниил Климентьев, флейтист Никита Бакуров, а также солисты-вокалисты Иван Остапенко, Дарья Горностаева, Александра Карпова, Алина Лепнухова, Иванна Милосердова. А завершилась программа знаменитой арией Германа из оперы «Пиковая дама», которую исполнил Насими Нариманов. После этого все вопросы о влиянии нейросети на музыкальный мир были сняты.

Следующая встреча в рамках просветительского проекта ожидается весной. Её планируется посвятить 65-летней истории Алтайского музыкального театра, где в разные годы шли не только известные оперетты, но оперные и даже балетные спектакли.