20 августа Александру Фёдоровичу Ильину исполнилось 85. 44 года он проработал в барнаульской гимназии №42, из которых 37 лет руководил ею. Кажется, и про него, и про учебное заведение, ставшее ему родным, сказано уже всё. Мы поговорили с педагогом и узнали подробности, которыми он ещё не делился ни с кем.

Как летит время!

Александр Фёдорович поначалу от интервью отказывался, мол, столько уже всего написано и наговорено. Но в итоге согласился, правда, сказал, что живёт летом на даче и в Барнаул приезжает раз в неделю за продуктами в выходной ранним утром, пока машин мало. Да, в 85 Ильин еще сам за рулем. Поэтому договорились, что приеду к нему на дачу, он встретит меня на остановке и покажет дорогу, чтобы не плутать.Александра Фёдоровича я узнал сразу, хотя, кажется, не видел со времен выпускного в гимназии. Ильин не особо и изменился, разве что морщин стало больше. Он жмёт мне руку — точь-в-точь как 22 года назад на вручении аттестатов. Думал ли я тогда, что когда-нибудь повезу директора своей гимназии куда-то на машине? Вряд ли. Но ощущение крутое.

Первый в моей жизни журналистский материал — интервью с Александром Фёдоровичем. В то время я учился в девятом классе гимназии №42, уже понимал, кем хочу быть. И тут как раз у нас решили возродить школьную газету с как нельзя лучше подходящим названием для этого учреждения «От звонка до звонка». Редколлегия решила: будет интервью с директором, делает Махначёв. Волновался страшно, я вообще до этого в кабинет директора ни разу не заходил. Диктофона не было, поэтому, как сейчас помню, пошёл с записывающим кассетным плеером. Кнопка записи не фиксировалась, и всё интервью держал её побелевшим от напряжения и ответственности пальцем. Вроде справился. И вот снова интервью с директором. История развивается по спирали.

Пока идём от машины, Александр Фёдорович интересуется делами. Что-то рассказываю, потом говорю, мол, 22 года прошло после школы, вот время-то летит.

— Да что 22. Вон видишь ёлку? — показывает он на громадное дерево. — 50 лет назад посадили, когда дача появилась. Гляди, как вымахала. Кстати, меня тут в июне пригласили выпускники, которые как раз 50 лет назад школу окончили. Я отказывался, говорю, не узнаю уже никого. Ответили, что главное — они меня узнают, а я с ними заново познакомлюсь.

В итоге 32 человека собрались.

— А вы давно на пенсии?

— 15 лет. Ушёл, как 70 исполнилось, здоровье уже подводило. Мне не соглашались подписывать заявление. Но что ж, доживать до тех пор, пока с палочкой на работу ходить начну?

Не был в отпуске

— Александр Фёдорович, нынешний директор гимназии № 42 Иван Гребёнкин возглавил её в 31 год, и многие говорили, что это рано для руководства таким учебным заведением. Но вам, когда тоже стали директором, было 33. В ваш адрес такое звучало?— Нет. Я до этого семь лет летом работал в пионерлагере «Огонёк» от аппаратурно-механического завода. Там многие наши учителя трудились. И когда Александр Кузьмич Мотовилов, руководивший школой до меня, собрался уходить, завучи стали предлагать мою кандидатуру на его место. Ходили в гороно, в райисполком. А я вообще об этом не знал. Да ещё и членом партии не был, а тогда без этого руководителем не стать. На меня собрали характеристики, вызвали в горисполком. Спрашивают, почему в партию не вступаю. А я даже не задумывался об этом. Да и директором быть не хотел. Работу эту не знаю, пионерлагерем руководить — одно, школа — совсем другое. Через несколько дней вызывает уже лично Александр Никифорович Горбатенко, председатель райисполкома. Опять говорим про школу. И вот так я поддался. Хотя сразу сказал, что если не получится, тут же уйду.

— Вообще, вы же хотели стать медиком. Почему передумали и оказались в пединституте?

— Я не передумал. Я оканчивал деревенскую школу в Павловском районе. У меня был друг, который и предложил медицину — хороший вуз, белые халаты. Но поступить сложно, и физику сдавать надо было, и сочинение писать. Пошёл я за документами к директору школы Сидору Абрамовичу Эйзлеру. Он на меня посмотрел и говорит: «Зачем тебе это надо, будешь всегда с больными людьми, а работа неблагодарная. Ты же активный, председатель совета школьного музея». Он как раз собирался ехать в Горно-Алтайск и предложил подать мои документы в тамошний пединститут, стать учителем географии — мол, это сразу и история, и биология, не пожалею. Я рассказал об этом маме, та ответила: раз директор рекомендует, иди туда. Так я стал студентом педагогического. Когда оканчивал вуз, меня хотели оставить при институте. Отправили работать в Улаган. А я к тому времени уже имел неосторожность жениться. Приезжаю в Улаган — мама родная, народ в юртах живёт, в магазинах, кроме спичек, соли и чая, ничего нет. Думаю, на сколько же меня тут хватит, какой из этого будет толк? В общем, не стал оставаться при институте. Направили меня в школу в Камень-на-Оби, там учились ребята из детдома. Непростые дети, но я как-то вписался в эту среду. Для меня хорошая школа жизни была. Дали трёхкомнатную квартиру, адрес до сих пор помню: Терешкова 8–12, перевёз туда маму. И тут в 1965 году – землетрясение, потом ещё одно, ещё. Страшно стало оставаться, решили ехать в Барнаул. Поселились, как уже говорил, у маминой сестры. И как-то иду по Красноармейскому, встречаю коллегу, который раньше меня из Камня уехал и уже работал в 42-й. Он и сказал, что у них есть вакансия учителя географии. Пошёл к директору, он говорит: «Да неужели я мужика не возьму». А жена много куда пыталась устроиться, но как узнают, что у неё маленький ребёнок, не берут. В итоге в 24-й школе оказалась.

— С чего вы начали, когда вас назначили директором?

— Меня не назначали, а выбирали. Собрали коллектив в аудитории, предложили мою кандидатуру. Все проголосовали «за». А начал с того, что пригласил к себе завучей, сказал, что мне нужна их поддержка, их опыт в подготовке планов, разработке системы договорились, и до сих пор им благодарен за то, что поддержали меня. Так всё и пошло, и хорошо пошло. Уйти из школы не хотелось никогда. Потом приглашали и в райком партии, и заведующим гороно — отказался. Анатолий Мельников, председатель горисполкома, меня всё равно вписал руководителем, даже какие-то письма и документы стали приходить в гороно на мою фамилию. Всё равно не пошёл — не хочу, не моё это — отвечать за весь город. Где что случится, я буду виноват. А в школе всё знаю, здесь от меня многое зависит.

— Вы, правда, в отпуске ни разу не были?

— Ни дня. Не оставлял вместо себя ни завучей, ни кого-то ещё. Не потому что не доверял. Просто у них и без этого работа сложная, напряжённая. Если они и вместо меня ещё будут что-то делать, когда отдыхать? А я найду время передохнуть.

Фото: предоставлено гимназией №42

Приучить к гаджетам

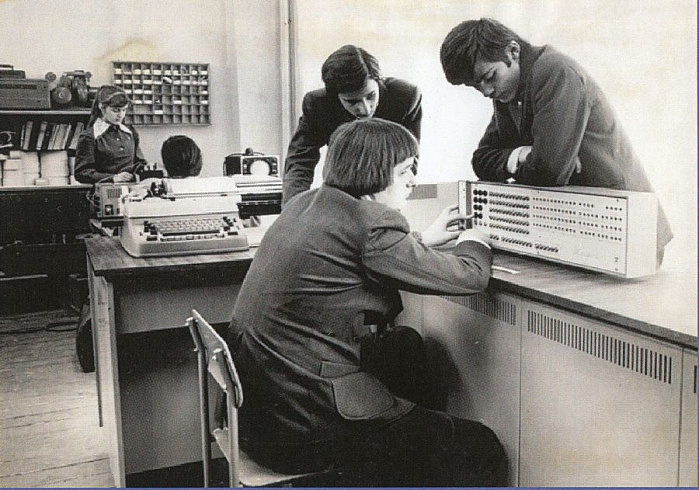

— Гимназия № 42 известна тем, что в ней первой в городе появились компьютерные классы. Кто это предложил? — Сначала у нас появились первые физико-математические классы. Были хорошие учителя, дети увлеклись. В Новосибирске Сибирское отделение Академии наук, узнав о том, что в Барнауле имеется такая школа и такие классы, решило завести дружбу с нами. Приехали их представители, сказали, что будут помогать, в том числе оборудованием, техникой. Но с условием, что выпускники будут поступать в Новосибирск. Для нас это была находка, отличная возможность и школе материально-техническую базу подтянуть, и детям развиваться. Потом учёные из Новосибирска постоянно приезжали к нам, выступали на родительских собраниях перед родителями, рассказывали о Новосибирском университете, о Сибирском отделении, о перспективах для детей. В начальной школе стали обращать внимание на учеников с задатками по физике и математике.

— То есть сейчас детей отучают от гаджетов, а тогда вы приучали?

— Получается так. Нас за это критиковали, мол, перегружаем детей какой-то информатикой, в газетах статьи были, что Ильин из штанов выпрыгивает, пытается выделиться. Но что интересно: когда началась эта работа, повысилась успеваемость. Детям все это было интересно. Доходило до того, что 94 процента выпускников оканчивали школу без троек, выпускали по 15–17 медалистов. В краевом отделе народного образование даже заподозрили что-то нечистое, комиссия приезжала журналы проверять.

— А как вам освоение компьютера далось?

— Непросто. С нами занимался Олег Ростиславович Львов (легенда гимназии № 42, один из первых преподавателей информатики, создатель первого в Сибири школьного интернет-центра. — Прим. авт.). В качестве учеников садились за компьютеры, занимались. А машины-то тогда каких размеров были, мама дорогая!

Фото: предоставлено гимназией №42

Директорский совет

— Гимназией 42-я стала в 1991 году. Почему выбрали этот вектор?— Опять же не мой выбор. Как-то к нам приехала сотрудница федерального института учителей, курировавшая Алтайский край. Она-то и сказала, что стоит попробовать гимназическое многопрофильное образование, чтобы не только физику и информатику развивать, но и другие направления. И через несколько месяцев меня, Львова и ещё нескольких учителей вызвали в Москву. Месяц там работали, разрабатывали систему, обменивались опытом с коллегами, в основном из европейской части. И в Барнаул привезли уже готовую систему. Если бы тут над ней работали, наверное, годы бы ушли. А так оказалось легче: что-то уже было, что-то добавили.

— Дмитрий Оскорбин, Евгения Напалкова, Светлана Юрцева, Олег Кравцов и другие — что не имя учителя 42-й, то легенда. Как вам работалось с ними?

— Оскорбина я видел в будущем директором. Но он уехал из Барнаула, да и не хотел Дмитрий Николаевич руководить. У нас всегда был отличный коллектив. Столько отличников народного образования и заслуженных учителей, наверное, не было больше нигде. Я всегда старался педагогов поощрить. Провёл он эффективно родительское собрание, организовал пионерский сбор, отличился где-то его ученик — надо похвалить, объявить благодарность. Случилось что — не выносили на публику, разбирались и улаживали с педагогом сами. У всех есть успехи и неудачи, и я не святой, и извинялся перед учителями много раз. Авторитет от этого не падал, зато работалось в такой атмосфере очень легко. Завучам я не разрешал ходить на уроки к педагогам. Зачем? Приходить на физику или английский язык, которые ты сам не знаешь, но при этом будешь оценивать, все ли правильно преподаватель рассказал? А молодых поддерживали. Опытные становились наставниками, хвалили, подсказывали. Так мы растили кадры.

Однажды ко мне пришёл наш учитель, сказал, что хочет стать директором. Я узнал, где освобождается место, предложил его кандидатуру. Потом мне рассказывают: на представлении он говорит, что будет работать, как Ильин. Ему ответили: так точно не получится, чтобы работать, как Ильин, надо быть Ильиным.

— А ученики в директорском кабинете часто были?

— Нет. Однажды в начальной школе мальчишка без спроса взял у одноклассницы часы. Пришёл педагог, собрался вызвать родителей. Я решил сам с парнем поговорить. Он пришёл, весь трясётся, боится, что родители прибьют. Он очень хотел часы, а ему не покупали. Увидел у сверстницы, не сдержался. Я пообещал, что об этом никто не узнает, но взял с него твёрдое обещание больше так не делать. И вот несколько лет назад звонит мне этот ученик, у него уже самого взрослые дети. Говорит, долго искал мой номер, хотел поблагодарить за то, что тогда с ним так поступили. И он сам с тех пор даже и не думал что-то подобное сделать, и детей так же воспитывал.

Фото: предоставлено гимназией №42

Достижения и люди

— В 2003 году я был в первом выпуске 11-х классов, сдававших ЕГЭ. Сейчас периодически говорят о его отмене. Как вы к ЕГЭ относитесь?— ЕГЭ, с одной стороны, удобно тем, что это сразу и выпускной, и вступительные экзамены. Я помню, как мы волновались, когда сдавали сначала одно, потом другое. С другой — перегрузка у детей стала колоссальная, причём нужны знания за пределами программы. Как я понимаю ЕГЭ: в нём должны быть задания по учебному плану, который ребёнок должен усвоить в школе и дома, не пользуясь репетиторами и многотомными энциклопедиями. А уж если есть в экзамене сверх плана – тогда надо расширять план, делать классы с углубленным изучением тех или иных предметов, как было у нас. Если ЕГЭ остается, то систему надо совершенствовать.

— А ещё предлагают отменить домашние задания.

— Точно нет. Школьник дома должен работать, а не развлекаться, не только учиться в школе, но и уметь делать это самостоятельно. Тем более, как уже говорил, школьный учитель не всегда может дать все, что необходимо.

— Когда говорят о гимназии №42, упоминают компьютерные классы, попадание в 100 лучших школ России, миллион по нацпроекту в середине 2000-х… А чем вы больше всего гордитесь?

— Много чем, и достижениями, и людьми. Много было и есть тех, кто завидовал школе. Но для всех этих достижений приходилось много работать. Школа получила новое здание в 1975 году. Ты помнишь пришкольную территорию? А я после переезда её как вспомню — так вздрогну, вокруг железо и бетон. Наладили взаимоотношение с Институтом имени Лисавенко, возили туда детей, потом сами ученики стали облагораживать территорию. И у нас получились не просто деревья, а дендросад. Нам не надо было вести детей в парк, чтобы показать, как выглядят голубая ель или дуб — всё это было у нас.

Наверное, самое главное, чем горжусь — тем, что люди помнят. В день рождения получаю более ста звонков. И не слышал ни одного, кто бы говорил о школе № 42 плохо. Может, конечно, льстят. Но школа стоит того, чтобы о ней говорили.

— В 2000 году вы стали почётным гражданином Барнаула — первым из педагогов.

— Для меня это было неожиданностью и большой честью — и это чувство до сих пор. У меня два ордена, 12 медалей. Но присвоение звания почётного гражданина стало шоком. Думаю: как здорово, будет висеть моя фотография, люди будут помнить. Я живу, как в деревне, в хорошем смысле слова — то один поздоровается, то другой. Бывает, на улице подойдёт какой-нибудь уже седой человек, говорит, что он выпускник такого-то года. В транспорте кто место уступит, так жена обязательно смеётся, что это мой выпускник. Жизнь полностью отдал работе. В школу всегда шёл с радостью, как на крыльях, хотя там всякое случалось. Жил по принципу «дело надо любить, чтобы делать его хорошо». Мне хотелось быть лидером, но не для себя, а чтобы дети, родители, учителя видели, что школа растёт, даёт хорошее образование.

— Александр Фёдорович, а у вас среди учеников прозвище было?

— Конечно, было. Жираф.

— Я думал, вы не знаете.

— Да как не знаю. И мы учителям прозвища давали, и нам. Я же высокий. А жираф — очень умное, хорошее и безобидное животное. Так что меня устраивало.

Гимназия № 42 основана в 1920-м, в этом году ей исполнилось 105 лет. Среди её выпускников один из ведущих математиков мира Сергей Одинцов, специалист при ООН Василий Титов, гендиректор барнаульского завода АТИ Артём Шамков, журналист Владислав Сухачёв, актёр Алексей Самохвалов, художник Владимир Опара, барьерист Сергей Шубенков, шахматист Алексей Сорокин.

Александр Ильин — отличник народного просвещения, заслуженный учитель России, награждён орденами Дружбы народов и «Знак Почёта». В его трудовой книжке более ста благодарностей.