Без прогноза погоды мы не выходим сегодня из дома. А между тем служба погоды в России начала свою работу 152 года назад – 13 января 1872 года. По этому поводу мы встретились с заместителем начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александром Люцигером, чтобы поговорить о погоде и о людях, которые наблюдают за погодными явлениями и делают прогнозы.

— Александр Оскарович, коллеги, когда узнали, с кем я иду на интервью, попросили спросить, что творится с погодой? Что за грозы в январе?

— Ничего уникального в таком явлении нет, с учётом того, что через территорию Алтайского края прошла череда циклонов и они очень тёплые. Температура воздуха была положительной, и у нас выпадали смешанные осадки, в том числе и жидкие. Из-за этого возникли те же самые грозовые процессы с молниями, что и летом, только на фоне более низких температур. Зимняя гроза — достаточно редкое явление, но в связи с тем, что у нас январь и конец декабря существенно отличались от стандартных, мы имеем возможность наблюдать такое метеорологическое явление.

— А почему такие странные скачки погоды: -23 ночью и +1 днём? Это связано с тем самым глобальным потеплением климата, о котором все твердят?

— Я бы не стал так глубоко входить в процессы планетарного масштаба. Здесь мы имеем череду заходящих на территорию Алтайского края и юга Западной Сибири циклонов, которые достаточно тёплые для данного периода года. Попадая к нам, они сталкиваются с более холодными воздушными массами, и происходят процессы, которые в простонародье называются погодными качелями. Это тоже не уникальное явление. Просто год такой. Количество этих циклонов достаточно большое, а их чередование частое. У нас ведь в принципе бывает так, что погода меняется даже в течение суток — климат континентальный. Отсюда очень холодные ночи, но тёплые дни, или наоборот: тёплый день, а затем резкое похолодание, когда мы выходим на значения в 20–25 градусов в течение суток. Но, повторюсь, для континентального климата это не является чем-то аномальным.

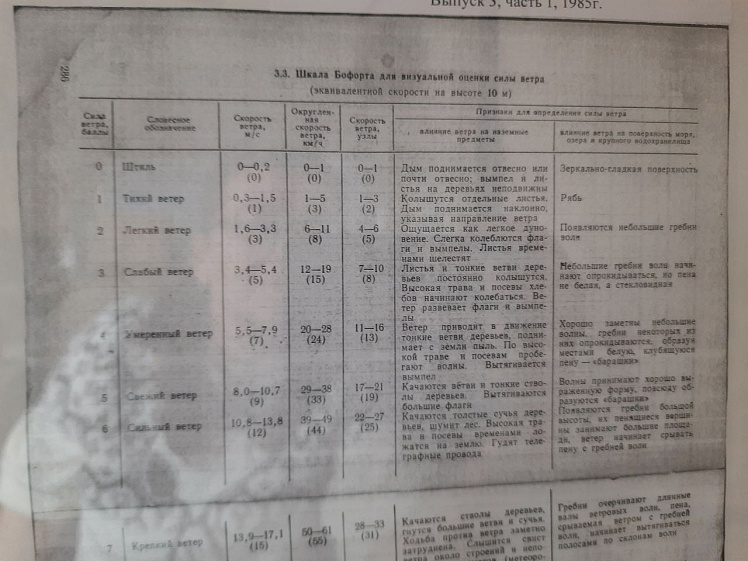

Циклон, который принёс ураганный ветер, очень резко проскочил по территории. Мы передали штормовое предупреждение заранее и говорили, что ветер может достигать 33 м/с. Достиг только 31 м/с — мы зафиксировали в двух точках в крае. А многие не верили и перезванивали нам: «Ну где же ваш ветер?!» Мы отвечали: «Подождите — в середине ночи будет». В Барнаул шторм пришёл после полуночи.

— Сколько лет существует Алтайский гидрометцентр?

— Если говорить о Барнауле, то это для всей России уникальная точка. Метеорологическая служба первая в мире создана в России указом Николая I в 1834 году. И получается, что на тот момент была создана первая в мире сеть наблюдательных обсерваторий — их называли магнитно-метеорологическими. Они проводили геофизические наблюдения за земным магнетизмом и вели сопутствующий комплекс метеорологических наблюдений. Но когда положительная резолюция царя была наложена на предложение академика Куфера, барнаульская обсерватория не открывалась, она уже существовала!

По проведённым мной исследованиям, её заложили по итогам приезда в Барнаул в 1829 году известнейшего геофизика, учёного, путешественника, горного инженера фон Гумбольдта. Он встречался здесь с Петром Фроловым — тоже знаковой фигурой для Алтайского горного округа. Они оба были горными инженерами и прекрасно понимали, что значат для дальнейшего развития и технического прогресса научные наблюдения. По итогам встречи они договорились, что Фролов организует здесь магнитные наблюдения, а метеорологические и так велись при Горном училище, с начала XIX века.

При этом за три года до Гумбольдта в Барнаул приезжал немецкий учёный, педагог и путешественник на русской службе Карл Ледебур, и Фролов передал ему для публикации данные метеорологических наблюдений за среднесуточной температурой воздуха в Барнауле. И тот опубликовал их в Берлине в известнейшем атласе в 1829 году. Так что в Барнауле метеорологические и естественно-научные наблюдения стали проводиться наравне с пионерами европейской части России и Европы в целом. И говорить, что мы были окраиной Галактики, ни в коем случае нельзя.

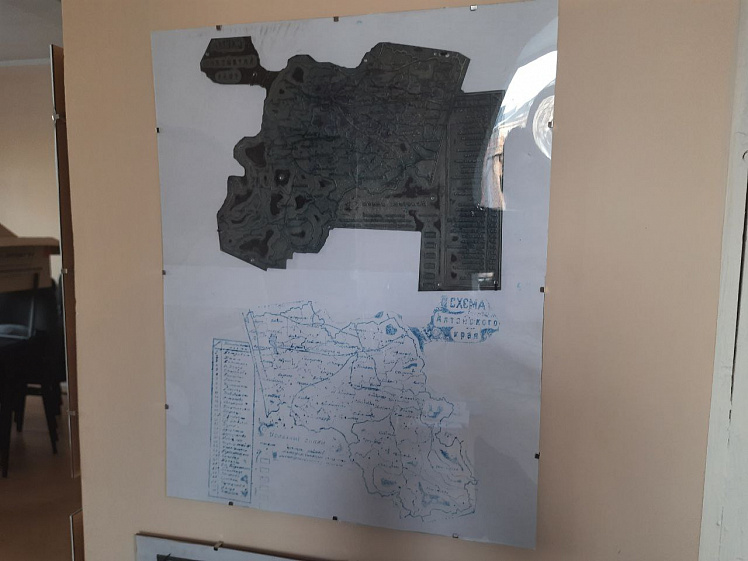

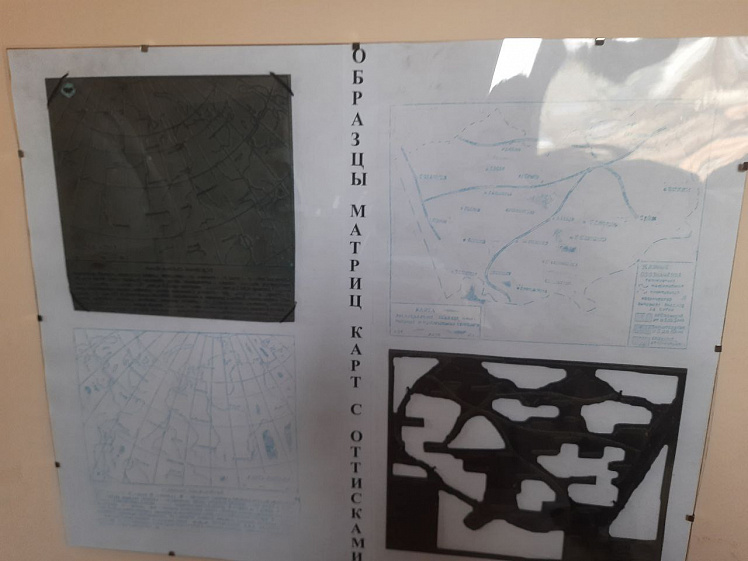

А место, где располагается Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на пересечении улиц Анатолия и Радищева, как раз является тем самым местом, где находилась барнаульская обсерватория. Причём оба здания — в котором располагался сначала магнитный павильон, построенный в 1830 году, и здание магнитно-метеорологической лаборатории, которое было построено в 1837 году, — сохранились. Так что 26 апреля Алтайской гидрометслужбе исполнится 190 лет — мы будем отмечать как раз издание того самого указа.

— Сколько в Барнауле метеорологических станций, которые определяют погоду в городе?

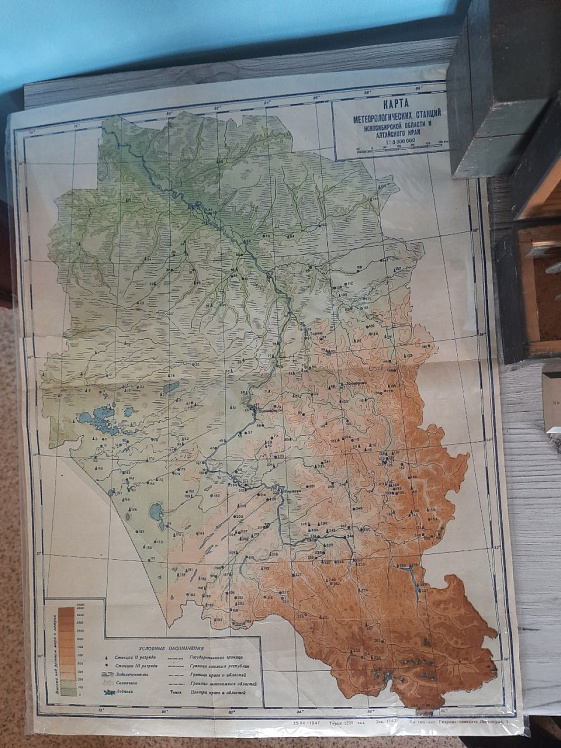

— Погода границ не имеет. Невозможно точечными наблюдениями определить её динамику. На территории Алтайского края 30 метеорологических станций, три из которых специализированные. В Славгороде и Научном Городке — агрометеорологические, они ориентированы на расширенные агрометеорологические наблюдения плюс к метеорологическим. И одна специализированная станция в посёлке Боровиха Первомайского района — аэрологическая, с радиозондами и радиолокационной установкой, для определения параметров атмосферы от поверхности земли до высот в 25–30 км. Это позволяет понять динамику процессов во всей толще атмосферы, изменение всех метеопараметров.

— Расширенные агрометеорологические параметры что в себя включают?

— Все, что используется в сельском хозяйстве. Регион у нас сельскохозяйственный, и более чем на двадцати наших метеостанциях проводятся агрометеорологические наблюдения в составе метеорологических и с углублённой программой наблюдения. Они отслеживают большое количество параметров и их производных, важных для сельского хозяйства, — целый ряд измерений температур, атмосферного давления, влажности воздуха, скорости ветра. А также мгновенные, средние, средние за период показатели порывов ветра и атмосферных явлений, осадков, их количество, продолжительность, начало и конец — всего около 50 параметров, за которыми наблюдает стандартная метеорологическая станция. Помимо этого есть ещё пять автоматических станций, которые передают минимальный набор данных. В составе центра также есть Бийская гидрометеорологическая обсерватория, имеющая свою территорию ответственности.

— Как работают эти станции?

— Абсолютно все наши станции оснащены автоматическими метеорологическими комплексами, которые работают без участия человека. Заложенный в них алгоритм в автоматическом режиме каждые три часа снимает объём информации. В дополнение есть компьютер, через который наблюдатель может зайти в программу и наблюдения, которые он снимает на метеорологической площадке. Однако если наблюдатель промедлит и не успеет вовремя внести эти данные, то в оперативную обработку они уже не попадут.

И так работают все метеорологи в мире, а мы интегрированы во всемирную метеорологическую сеть, несмотря ни на что. Каждые три часа, в одно и то же время, собирается метеоинформация со всей наблюдательной сети каждой национальной гидрометслужбы мира. В России вся информация передаётся в центры сбора, обработки и передачи данных. В стране их три — в Новосибирске, Москве и Хабаровске. Из этих центров информация, предназначенная для международного обмена, передаётся согласно международным договорам за границу. Прикладные параметры, нужные отраслям экономики, Министерству обороны, уходят в адрес потребителей с необходимой им комплектовкой с разницей в минуты.

— Какое оборудование установлено на метеорологических станциях?

— Внутри бокса, установленного на мачте, находятся устройства, которые собирают информацию путём опроса датчиков, и устройство для передачи информации.

— За счёт чего прогнозы стали такими точными, ведь сегодня метеорологи ошибаются крайне редко?

— Во-первых, в течение последних 50 лет была сформирована самая большая в мире метеорологическая сеть на территории современной России и стран бывшего СССР, иначе мы были бы слепыми, не зная, что происходит на соседних территориях, откуда к нам приходят погодные процессы. Во-вторых, это та самая отлаженная, без потерь и сбоев оперативная система передачи данных. В-третьих, были созданы мощнейшие вычислительные центры с суперкомпьютерами, которые могут обрабатывать и выдавать информацию для специалистов, проводящих аналитический и математический расчёты. Ведь прогнозы — это математический расчёт, а не гадание и предположение. Конечный итог любого прогноза подводится на совещании, где синоптики утверждают прогноз, разработанный на основе машинного моделирования. Но именно автоматизация, модернизация и система сбора, передачи и обработки данных, с нанесением всей этой информации на карты большого разрешения, дающие возможность посмотреть в динамике и с изменениями, на площадях и больших покрытиях, позволяют просчитывать, моделировать и получать такие точные результаты.

— Какие параметры погоды наиболее сложно прогнозировать?

— На самом деле, стоит разделить зиму и лето, для каждого сезона характерны свои особенности. Если говорить о лете, то здесь сложно прогнозируемы локальные процессы — шквал, смерчи и локальные грозовые области. Потому что они формируются на очень узком локальном пятачке. Летние осадки очень «пятнистые», как говорят на сленге, и прогнозировать, где они выпадут и выпадут ли, достаточно сложно. Хотя существует современное оборудование для того, чтобы их отслеживать и прогнозировать их перемещение, интенсивность. Это метеорологические доплеровские локаторы, дистанционные метеорологические радиолокационные комплексы — ДМРЛ. Они по федеральной целевой программе на территории Российской Федерации сейчас устанавливаются, но не так быстро, как хотелось бы, и не в таких количествах, как планировалось. Барнаул стоит в планах на выделение такого комплекса, но пока его получение переносится на более поздние сроки. Хотя все предварительные мероприятия мы выполнили, участок найден, оборудование есть куда поставить, но мы живём в сложные времена… В Новосибирске и Барабинске такие локаторы стоят, их дальность покрытия до 300 км, и это огромное подспорье для синоптиков и дежурных смен, которые наблюдают оперативно за погодой и принимают оповещения.

В зимний период — это гололёдные явления и их виды. Тот же ледяной дождь. Будь у нас локатор, мы за 200 км могли бы уже понять, что находится в облаке, какие ядра кристаллизации, каков объём накопленной критической массы и где она выпадет. Подводя итог сказанному: есть сложнопрогнозируемые вещи, но чем дальше мы развиваем технику, их становится меньше.

— Александр Оскарович, вы сказали — «разные виды гололёдных явлений». Поясните, какие это виды?

— Гололёд — это то, что откладывается на вертикальных поверхностях — конструкциях, линиях электропередач. Гололедица — то, что мы имеем на горизонтальных поверхностях — дорогах, тротуарах. Есть ещё изморозь — та самая пушистая красота на деревьях. Иней — тоже гололёдное явление.

— Что представляет собой рабочий день метеоролога на станции?

— Дежурные наблюдатели у нас работают сменами. Дежурный по метеостанции принимает дежурство у сменщика, и дальше у него чётко прописанный по должностным инструкциям круг обязанностей — что, когда и в какой последовательности он обязан делать.

Каждые три часа он производит отсчёт показаний по всем приборам, которые есть на станции для производства наблюдений. Он выходит на метеоплощадку, обходит все приборы, которые требуют подготовки к производству наблюдений, проверяет их готовность, исправность, настраивает что-то. Дальше, двигаясь по маршруту, он снимает все показания, что не выведены в дистанционную систему — по гололёдному станку, по самописцам, если они есть, по термометрам психрометрической будки, — записывает всё в метеокнижку. Обойдя все, возвращается на своё рабочее место, отсчитывает показания по дистанционным приборам, пульты которых находятся у него на станции, и эти данные забивает в компьютер, в дополнение к тем, что автоматика считывает сама. И после этого в автоматическом режиме данные отправляются. Плюс к этому между сроками наблюдений он следит за изменениями погодных процессов — визуальными явлениям: грозой, усилением ветра, градом, началом и окончанием дождя, снегопада, интенсивностью осадков и т.д.

Расслабиться, подремать, поспать, уйти со станции куда-то он не может. Плюс обслуживание всех штатных приборов: профилактика, чистка, промывка, замена сменяемых элементов, уход за метеоплощадкой — покраска, скашивание травы, замена сезонных приборов. Ну и бытовое обслуживание станции тоже на них — они сами себе уборщики, истопники, ведь размещаются станции зачастую вдали от коммунальных сетей. Согласно регламенту размещений метеорологическая станция должна находиться как можно дальше от центра населённого пункта, чтобы влияние жизнедеятельности на метеостанцию было мизерным.

— А кто делает прогнозы по этим данным?

— Дежурные синоптики. Они анализируют информацию и имеют право на корректировку прогноза, на объявление штормовых и неблагоприятных погодных условий. Они работают сменами, анализируют весь объём информации, который к ним поступает, составляют прогнозы ежедневно. В функции наших синоптиков — компетенция самостоятельного написание прогноза на сутки и по согласованию с Новосибирским гидрометцентром — на следующие двое суток.

— У метеорологов есть профессиональные шутки?

— Шутки есть, но в основном шутят над метеорологами, потому что у многих довольно обывательское отношение к гидрометслужбе. Считается, что очень легко получить информацию, проанализировать и сделать тот самый прогноз. На самом деле это титанический труд людей каждого уровня метеослужбы. Внутренние шутки есть, вот например: «Синоптика — наука точная, но построена на предположениях».

— К вопросу о том, что делать прогнозы легко…

— К сожалению, прогнозирование сегодня не является лицензированной стороной деятельности. Каждый сегодня может делать прогноз, это не запрещено законодательством и нормотворчеством. Деятельность в области метеорологии и мониторинга окружающей среды подлежит лицензированию, а прогностическое направление — нет. Отсюда многочисленные центры погоды, которые используют нужный им блок информации, полученный из Гидрометцентра России, и выдают прогнозы. Им не нужно добывать информацию, передавать её, содержать армию специалистов, обеспечивать приборами, оборудованием, осуществлять их эксплуатацию, они получают готовое и выдают прогнозные продукты, не особо заботясь об их качестве и оправдываемости.

— Насколько сегодня верны народные приметы, связанные с погодой?

— Начнём с того, что такое народная примета. Все они были сформулированы на базе многолетних и многовековых наблюдений. Мы тоже занимаемся многолетними наблюдениями. Лет 30 назад мы строили долгосрочные прогнозы на длинных рядах наблюдений. Чем дольше станция работает, тем больше у неё для данной точки пространства набрано информации на все случаи жизни — те самые экстремальные отклонения, то, чего никогда не было и вдруг! Чем длиннее ряд, тем больше возможностей и к осреднению, и к экстремумам. Но климат у нас объективно меняется, и прогнозы на базе длинных рядов делать становится очень сложно, приходится опираться на последний климатический период протяжённостью в 30 лет. Мы выводим свои климатические нормы каждые 30 лет и относительно них работаем. Это же касается и примет: те, что были достоверны больше 30 лет назад, уже неточны. Есть и другая немаловажная деталь: примета работает только в том месте, где она была создана. Не может быть универсальной приметы для всей территории Российской Федерации, где столько климатических зон.

— Насколько точны долгосрочные прогнозы?

— Наилучшая оправдываемость у краткосрочных прогнозов — до пяти суток, их позволяют делать синоптические карты. Всё, что свыше 10 дней, — это среднесрочные прогнозы, тут опираются уже на аналоги. На них основаны сезонные, месячные, декадные прогнозы. Аналогичный метод опирается на те самые длинные ряды — что в каком-то там условном году сентябрь, октябрь и ноябрь были похожи на нынешние. И есть вероятность, что декабрь будет аналогичным. Если есть длинные совпадения, то есть вероятность, что схемы развития погоды совпадут. На самом деле за этим стоит формирование устойчивых атмосферных циркуляций. И все среднесрочные и долгосрочные прогнозы делаются на этом принципе. Чем дальше мы отходим по сроку прогнозирования, тем точность становится меньше. Предельный прогноз — сезонный, на шесть месяцев. Его выпускает Гидрометцентр России.

— Сегодня много пишут о том, что 2023 год был самым тёплым за всю историю метеонаблюдений.

— Возможно, где-то так и было, я спорить не буду. Мы статистику за год ещё не подводили. Да, в большинстве месяцев этого года были превышения среднемесячных температур. Ноябрь и март превышали показатели на четыре градуса. Декабрь, при всех этих температурных качелях, вышел близким к норме. Апрель был на 2,5 градуса ниже нормы, а май — всего на 0,7 градуса, хотя многим казалось, что весна была аномально холодной. А всё потому, что мы привыкли, что в последние годы у нас были очень тёплые вёсны, а тут раз, и вернулись к норме, что никого не обрадовало!

— Вы согласны с утверждением, что у природы нет плохой погоды?

— Я много работаю с потребителями информации и многие полушутя, полусерьезно говорят: «Когда ты дашь нам хорошую погоду?» А я всегда говорю: «Сформулируйте, что вы имеете в виду под хорошей погодой?» И у каждого потребителя в зависимости от сферы деятельности своё представление о хорошей погоде, и оно кардинально расходится с тем, что у его смежника. Кому-то нужны осадки, кому-то, наоборот, они не нужны, кому-то нужна жара, кому-то нет. Кто-то страдает от морозов, а кто-то говорит: «Да пусть лучше всё вымерзнет!» Поэтому сложно говорить, хорошая погода или плохая, она нам дана в ощущениях. Я считаю, что человек уникален тем, что может приспособиться под любые условия погоды.

— А как же метеозависимость?

— Метеозависимость, которую себе приписывают очень многие, не объясняется плохой погодой. Это зависимость от атмосферного давления и нарушения организма, которые оно вызывает. Так что это не погода плохая, а здоровье у людей даёт сбой. А погода — она такая, какая есть!