В Алтайском государственном аграрном университете собираются выпустить монографию о пищевой и перерабатывающей промышленности на Алтае в годы Великой Отечественной войны. Обнаруженными в процессе исследования данными ученые поделились на научном брифинге, организованном совместно с управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Общее дело

— В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне важно напомнить о вкладе тружеников тыла нашего региона в общее дело разгрома фашизма. Мы хотим, чтобы история пищевой промышленности Алтайского края бережно хранилась и передавалась в памяти поколений, — отметила Олеся Праздникова, заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

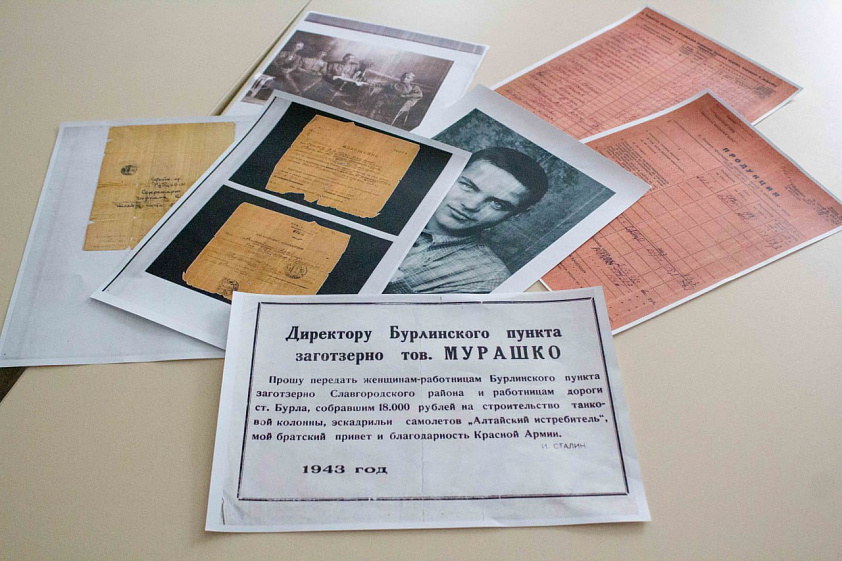

По словам Светлана Бондаренко, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин АГАУ, кандидат исторических наук.Светлана Бондаренко провела исследование в Государственном архиве Алтайского края и фондах музеев региона, проанализировала большой объем научной литературы и периодики 1941–1945 годов.

Многие данные о работе предприятий в годы войны ранее были засекречены. Кроме того, пока не удалось найти сведения о деятельности мелких предприятий. В научном труде структурированы факты о работе трестов: мясопромышленного, сахаропромышленного, рыбного и других. Как и в каких количествах на Алтае делали хлеб, масло, сыр, молоко — всё это Светлана Бондаренко рассказала на научном брифинге.

Первые в Сибири

Некоторые факты немало удивили исследователей.

— Например, у «Алтаймельтреста» в годы войны прошли две реорганизации, совершенно нестандартные для того периода: когда везде была централизация, здесь произошёл процесс обратный. В начале войны организацию расформировали, а предприятия передали в районное подчинение, что усугубило кризис. В 1944 году «Алтаймельтрест» возродился, но проведённая ранее децентрализация успела сыграть негативную роль, — рассказывает Светлана Бондаренко. — Удивила добыча соли, которая в 1943 году составила 935% от плана. Такого перевыполнения плана не было ни по одной отрасли. Удивил маслобойный завод, который постоянно находился на связи с учёными. Предприятия не просто продолжали выпускать продукцию в это сложное время, но и пытались изготовить новые её виды в соответствии с военной ситуацией.

Барнаульский городской маслобойный завод экспериментировал с выращиванием экзотических масличных культур. Например, в 1941 году он сделал ставку на посев ляллеманции. Семена этой культуры посеяли в шести колхозах на площади 13 га. Но в дальнейших отчётах ляллеманция не фигурирует, из чего учёные делают вывод, что эта культура не получила распространения в Сибири.

В 1941 году Барнаульский маслобойный завод одним из первых в Сибири освоил новый метод переработки подсолнечных семян и сои без прессукна. Дорогостоящее сукно было сэкономлено на нужды фронта. Барнаульский городской молочный завод в 1943 году выпустил новые виды продукции из сыворотки: альбуминового молока, ацидофильного напитка, сывороточного гляссе. В годы войны в регионе увеличился выпуск морсов, хвойного напитка. В 1943 году впервые на мясокомбинатах Алтайского края начал выпускаться сушеный картофель. А годом ранее на Алтае впервые стали производить гематоген.

Для фронта и тыла

По сравнению с предприятиями тяжёлой промышленности «пищёвке» приходилось сложнее. Господдержка шла по большей части на приоритетные для военного времени отрасли, рабочих рук не хватало, на нужды фронта отправлялась практически вся техника, вплоть до печатных машинок. Например, у Алтайского краевого треста «Росглавхлеб» оставалась всего одна грузовая машина Газ-АА. Барнаульский городской молочный завод в 1941 году плюсом к плану выпускал солёную сырковую массу, вафли, брынзу и другие продукты, хотя из транспорта у завода было 11 лошадей и один автомобиль.

К 1944 году ресурсы предприятий истощились и показатели пищевой промышленности поползли вниз. Но труженики продолжали делать все возможное для снабжения фронта и тыла продуктами питания.

И не только питания. Так, Алтайская краевая контора «Кишпродукт» производила из субпродуктов не только колбасу, рулеты, студни, кормовую муку, но и предметы галантереи, стельки для обуви, хозяйственное мыло, клей. За 1942 год контора выпустила 40 тысяч детских барабанов! Таким образом «Кишпродукт», как и другие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, выполняло план по товарам широкого потребления, которые поступали на прилавки магазинов, обеспечивая тыл. Мясопромышленный трест выпускал меховую обувь, рукавицы, носки, муфты, пепельницы из копыт, свистки, крючки, пуговицы.

Перед районной пищевой промышленностью Алтайского края была поставлена задача максимально использовать богатейшие природные ресурсы края для выработки продукции добывающих промыслов – рыбы, соли, заготовок дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов и другого. В эти годы Алтайский край был единственным регионом в Западной Сибири, занимающимся добычей соли.